Ricette di una volta

In dialetto si dicono masenete i granchi nella fase giovanile, nella quale hanno il carapace molle. Proprio in questo momento il mollusco fritto previa infarinatura è di una bontà infinita. Era questo, nei tempi andati, uno degli ingredienti della cucina povera, così come la frittura mista composta di scardoete, piccolissime sardine, schie, gamberetti in miniatura, sepete, seppioline della dimensione di un’unghia o poco più, folpetti, anche questi mini. Anche questo miscuglio veniva infarinato e fritto insieme con polpettine di menoaia, cioè larve di pesce, sempre tenute insieme con la farina di frumento.

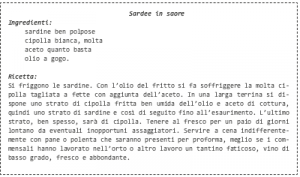

Altra leccornia fritta i fiori di zucca impanati con uovo e farina. E altro pesce, come bisatti, anguille che arrivavano ancora vive che appena ti giravi scappavano ovunque, scievoi, cefali, sardee, sardine che oltre che fritte venivano preparate in saore, cioè insaporite, che descrivo perché cibo principe di quei tempi.

Questo ben di Dio veniva fornito settimanalmente dal Moro, un chioggiotto, che partiva con una grossa bicicletta sopra la quale erano poste due casse di legno di ottanta centimetri per cinquanta, alte quindici, piene di pesce e ghiaccio. Alle sette era già a Padova dalla zia Norma, di solito il venerdì in modo che l’osteria fosse rifornita dell’ingrediente base fino alla domenica pomeriggio, quando l’osteria diventava punto di ritrovo per la scampagnata fuoriporta.

Un piccolo accenno all’imponente stufa a carbone che cucinava quanto sopra descritto e molto altro ancora: polli, conigli, anatre, brodo di manzo, nervetti e trippa per spuncioni, uova e asparagi ecc. Era alimentata a carbone vergine, quello che adoperavano le vaporiere che trainavano i treni.

Il trasporto delle merci

La maseneta era, forse c’è ancora qualche esemplare in qualche museo ferroviario, una piccola locomotiva a vapore, sembrava progettata dai puffi, utilizzata per la formazione dei treni nelle stazioni ferroviarie e per portare i carri merci fuori stazione alle varie destinazioni: alle officine della Stanga per la manutenzione, ai Magazzini Generali dove le merci contenute nei carri venivano indirizzate agli utenti finali con i mezzi locali, carretti trainati da cavalli. Altra destinazione per i carri cisterna erano la “Spiriti”, le distillerie italiane in via Gaspare Gozzi, e la cereria “Anselmi” in via Venezia.

I principali trasportatori erano Finesso, Canova, Domenichelli, Gianesini e una miriade di altri, con i carri dalle fogge più diverse trainati oltre che da cavalli anche da muli, asini, una coppia di buoi, da uomini, qualche motocarro a tre ruote e qualche camion. I cavalli che più mi impressionavano erano quelli di Finesso. Erano di color biondo con criniera e coda ancor più chiare così come i lunghi peli che coprivano i garretti, sembravano quattro caschetti di un paggio medioevale, erano alti e poderosi. Le zampe sembravano d’elefante. Impressionava il pettorale sul quale veniva calzato un morbido e robusto collare, il comacio, che attraverso finimenti di cuoio e corde serviva per il traino del carro. Le enormi cosce, la schiena, il ventre, il collo, si coprivano di schiuma bianca provocata dal sudore dovuto allo sforzo del traino. Lo schiocco della frusta e l’incitamento del carrettiere erano un rituale avvincente tanto che spesso, senza accorgermi, lo seguivo. Quando mi svegliavo da questo incanto non sapevo dov’ero.

La maseneta dello zio Mario

La maseneta aveva la forma di un parallelepipedo e nella parte posteriore di questo cassone di lamiera nera era ricavato il deposito del carbone. Questo veniva riempito al mattino all’inizio del lavoro fino al colmo, anzi di più, in modo che durante il moto potessero cadere dei pezzi affinché noi ragazzini potessimo raccattarli e portarceli a casa, un tacito accordo con i macchinisti. Noi avevamo un secchiello ciascuno, passavamo attraverso una ringhiera in cemento. Ci sono ancora dei pezzi di questa recinzione. Tra il cassone portacarbone e la caldaia c’era il vano del fuochista e manovratore, lo zio Mario, un omone vestito di nero, sporco di carbone. Ogni tanto apriva la bocca del forno e con una grossa pala buttava il carbone nella fornace. Lo vedevo asciugarsi il sudore con uno straccio sporco quanto la sua faccia, le sue mani, il suo vestito. Più volte al giorno portava la maseneta sul binario più vicino alla recinzione di via Goldoni e la fermava proprio di fronte all’osteria “Alla Rampa”. Scendeva, raccoglieva un ciottolo di fiume dalla massicciata d’appoggio delle rotaie e lo lanciava contro il muro dell’osteria, era il segnale di richiesta all’oste. Ogni qualche giorno dovevo ributtare i ciottoli fra le rotaie. Quando sentivo il colpo uscivo a prendere le ordinazioni. Di solito era un quartino di vino nero per ciascuno e qualche gassosa. L’osteria si chiamava “Alla Rampa” perché si trovava a ridosso della massicciata di supporto alle rotaie d’uscita dalla stazione, che portavano alle destinazioni di città di cui ho detto poc’anzi.

Nel vano d’azione per il carico del carbone c’erano anche gli strumenti di controllo, manometri di pressione, termometri e di comando di avanzamento, retromarcia, accelerazione, fermata. La maniglia del fischio d’avviso che era diverso da quello dei treni normali, gracchiante e senz’altro brutto ma a me simpatico. Dal parallelepipedo emergeva il corto camino che emetteva un fumo scuro pieno di fuliggine. In prossimità c’era la valvola di sfiato del vapore che consentiva la regolazione della pressione. Quando lo zio accelerava, la maseneta emetteva una serie di ciuff-ciuff che diventavano sempre più rapidi e forti sotto lo sforzo di più carri da muovere.

Altra parte caratteristica erano i fanali a olio posti sul davanti e dietro del cassone, sembravano quattro occhi che davano al cassone una parvenza di umanità. Questi oggetti mi ricordavano il fanale della bicicletta di mio padre, in scala di uno a quindici. Il disegno era in stile liberty, in ferro sagomato con pretesa d’eleganza. Una base quadrata di venticinque centimetri, il serbatoio dell’olio occupava una trentina di centimetri dell’altezza, quindi la finestra in vetro per altri venti e il cappello a spioventi a bassa piramide.

Anche il landò di mio nonno aveva gli stessi fanali, ma di dimensioni più ridotte. Era questo un calesse, anzi una carrozza, utilizzato per le feste. Purtroppo poche volte usato perché i contadini poco tempo avevano per gli svaghi. Non so come sia arrivato in casa quel calesse, forse un retaggio dell’Ottocento. Vedere il vecchio e bolso Chichi trainare il landò dava un senso di ridicolo, nonostante in quelle poche occasioni mi preoccupassi di pulirli per bene, il mezzo e il cavallo. L’andatura restava forzata e pesante.

Nelle corte giornate invernali, quando il buio arrivava presto, spesso con la nebbia, si vedeva la maseneta avanzare, sagoma più scura del buio di fondo con quei due occhi anch’essi nebbiosi per i vetri sporchi, sembrava un mostro o solo un ansante e affaticato essere che attendeva il riposo notturno. Dal nulla arrivava la voce roca di zio Mario: “Ciao Tonin!”.

Toni Schiavon , “Mi sono sbottonato” pagine 24-27